Mechanochemie ermöglicht erstmals Bildung einer metallorganischen Glas-Keramik

- Neues aus der Fakultät 2025

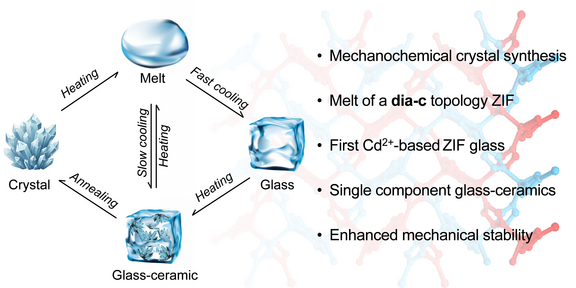

Bislang war die Glasbildung in MOFs durch Schmelzabschrecken (Melt-Quenching) auf Imidazolat-basierte Verbindungen mit Metallen der ersten Übergangsreihe (z. B. Zink, Cobalt, Eisen) beschränkt, da MOFs mit schweren Metallkationen wie Cadmium typischerweise zu niedrigere Zersetzungstemperaturen besitzen. Durch mechanochemische Aktivierung gelang es Wen-Long Xue aus der Arbeitsgruppe Henke, nanoskalige Kristallite mit hoher Defektdichte zu erzeugen. Diese Strukturmodifikation senkt die Schmelztemperatur und vergrößert die Temperaturspanne zwischen Schmelzen und Zersetzung, sodass das Material erstmals als homogenes Glas isoliert werden konnte.

Das resultierende Glas weist eine Glasübergangstemperatur von 175 °C sowie eine über Monate stabile amorphe Struktur auf. Besonders bemerkenswert ist die kontrollierte Umwandlung in eine Glas-Keramik: Beim vorsichtigen Wiedererhitzen oberhalb der Glasübergangstemperatur bildet sich eine einkomponentige Glas-Keramik, bestehend aus nanokristallinen MOF-Domänen, eingebettet in eine glasige Matrix. Diese hybride Mikrostruktur zeigt verbesserte mechanische Eigenschaften, wie Nanoindentationsmessungen mit erhöhter Härte und Elastizitätsmodul belegen.

Wichtige Beiträge zur strukturellen Aufklärung der amorphen und teilkristallinen Zustände leistete die Arbeitsgruppe von Prof. Rasmus Linser (Physikalische Chemie, Fakultät CCB), die mittels Festkörper-NMR-Spektroskopie Einblicke in die lokale chemische Umgebung der Bausteine ermöglichte. Darüber hinaus konnte durch gezielten Ligandenaustausch – Substitution eines Teils der Imidazolat-Liganden durch Benzimidazolat – sowohl die Glasbildungsfähigkeit als auch das Kristallwachstum beim Annealing moduliert werden. Dieser Ansatz erlaubt eine präzise Steuerung der strukturellen und mechanischen Eigenschaften metallorganischer Gläser und Glas-Keramiken eröffnet neue Anwendungen in Energiespeicherung, Optik und molekularer Trennung.

Die Arbeiten wurden von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert (Projekt 447344931). Beteiligte Institutionen sind neben der TU Dortmund auch die RWTH Aachen, das Max-Planck-Institut für Nachhaltige Materialien in Düsseldorf sowie die University of Oxford.

Zur Publikation:

W.-L. Xue, A. Klein, M. El Skafi, J.-B. Weiß, F. Egger, H. Ding, S. K. Vasa, C. Liebscher, M. Zobel, R. Linser, J.-C. Tan, S. Henke,

Mechanochemical Synthesis Enables Melting, Glass Formation and Glass–Ceramic Conversion in a Cadmium-Based Zeolitic Imidazolate Framework,

J. Am. Chem. Soc. 2025, 147, 15625-15635.